西岸散文

生意是从无边的黑夜中生长出来的。或是说,它就像炬火把,东一把,西一把,然后就突然把天空点亮了。

那时——确切地说,是上个世纪80年代初。农村已经分田到户,我们村地处鹅洲镇镇郊,人多田少,200多口人的村庄,才100多亩土地。冬种小麦夏栽秧,每人就靠四分田的口粮地活命。

这天夜里,我记得清楚,夜特别的黑,喝过两碗稀饭后,我就坐在黑暗里,让无边的黑暗一点点把自己淹没掉。这时,村里的五保户,饲养员小娘舅突然来我家,

老光棍小娘舅是全村人的小娘舅。解放前,他从苏北逃荒讨饭到我们村。他个子矮矮的,老实本分。年纪大了,干不动活,队里就安排他做了饲养员。他在村晒谷场前的破猪舍里养了十几头猪,一头牛。大水牛负责耕地,十几头猪则成了全队老小200多口人过年的牙祭。

因此,我们大家都特别敬重他。无论老小,见到都叫他一声小娘舅。我奇怪,小娘舅这么晚来找我父亲做什么呢?

小娘舅说,他想去镇上领个工商牌照,再买一副货郎担,然后到供销社批发些针头线脑油盐酱醋啥的转村销售。

黑暗中,红红的烟头一亮,黑暗烫开一个洞,伤口似的,小娘舅的声音从洞里流出来,“队里的田分了,猪杀了,牛卖了,我没得饭吃了。”

小娘舅那时已经60多岁了,腰板已经弯了,但是说话声音还洪亮,中气还足。他说,队里没给他分田,只到年底时候,让每户给他称个10斤、20斤的稻子,小娘舅苏北口音里带着哑哑的哭音,“怎呢好意思让全村人来养偶?”

挑货郎,我还是在电影里看到的,武工队员头上扎个头巾,手上摇着拨浪鼓,肩上挑着一副货担,货篮里面放着妇女用针头线脑,一路走,一路喊卖,伺机打探敌情,传递消息。货郎都是特别机灵的人,看电影时,我特别羡慕挑货郎,想象有一天摇着拨浪鼓的货郎能来我们村。

我出生在上世纪60年代的中期,那时中国社会正经历一场特殊的伤痛。自我记事起,我就记住了村里大人说的一句顺口溜:投机倒把分子朱红真。

朱红真是我祖父辈的人,一家老少就住在村尾的两间破茅棚里。他老婆叫冯秀英,能哼几段锡剧,还能唱两句越剧,但人长得特别丑,一只眼睛还是瞎的,另一只眼睛红得像兔子,眼角堆满白白的眼屎,红白分明。最有趣的一件事,冯秀英竟然穿一条露出半个屁股的破短裤游了半个村。但是,朱红真和冯秀英却有一手绝活,他夫妻俩个每天泡上一箩头的蚕豆,等蚕豆泡得白白胖胖的,开出口,长出嫩芽,然后放上食盐、茴香、八角等,煮得香香糯糯,拿到鹅洲镇上的茶馆、菜场、小吃店叫卖。五分钱一酒盅,可以佐壶茶、一杯酒,打发一个下午。

后来,朱红真就被戴上投机倒把的高帽游街了。朱红真游的是鹅洲街。从街的南头游到街的北头,然后又游了镇周围的几个村庄。朱红真的名声大涨,鹅洲镇周围五里地的老老少少都知道朱红真大名。批斗到后来,我们村里人连个鸡蛋也不敢拿到街上去卖。

后来我问过父亲,朱红真的回芽豆这么好吃,为啥不能去街上卖?父亲瞪了我一眼,这个最小的基层干部,只知道在田里扒食的生产队长对我说,人人都去卖回芽豆,谁还来种田?

这话一直盘旋在我脑子里,晚上睡在竹板床上,父亲的话还和身下的竹床一起吱扭作响。我思忖,一酒盅的回芽豆是5分钱,十盅就是五角,一百盅呢,就是5元,我已读小学2年级,学了加减乘除,已经会算账,等我算到朱红真卖一千盅回芽豆时,我就突然吓了一跳,一个天文数字,不敢往下算了。

我们村的壮劳力,从天亮干到天黑,挣一个半工分。妇女和老人是一个工或是八分工。年底队里卖了公粮分红,一个工是2角钱,一个半工是3角钱,也就是说0投资一天赚80木木,一个壮劳力,一天下来只能挣朱红真的6酒盅回芽豆,难怪朱红真要被戴上投机倒把的高帽子。

我爹的破桌抽屉里,放着一枚红红的章,平常不大用到,印泥都干了,有谁要我爹盖章的时候,还得对着这个圆章呵上长长的一口气,让口水濡湿了字缝里的印泥,才能在纸上盖出红印来。有了这个呵了我爹口水的印章,就可以代表一个基层组织去办事了。

五保户小娘舅来找我爹,就是来找我爹写个证明盖这个章,去乡里领张货郎的执照,他才能去县里的供销社批发到要卖的商品。

其实,我爹是不屑于做买卖的。这个一辈子种田的生产队长,从来沿袭祖辈们土里生、地里埋的思想。

父亲常说,农民不种地做什么?种田是农民的本分,也是命。三亩田,一头牛,自己种,一家人吃,茅草泥屋,鸡鸣狗吠,便是父亲认为的最美好的生活。

小娘舅挑起了货郎担,开始了他走村串户的买卖。这是我们村里第一个领了执照正正当当做生意的人。他凭着这个敲了大小数十个红章的牌照,才在县里的供销合作社批发了一些针头线脑的小商品。他摇摇晃晃地走在长满野草的村路上,拨浪鼓一摇,屁股后跟了一长队大大小小乡村的孩子,和在田地里荷锄扶犁的村民们的眼光。

小娘舅的拨浪鼓摇动了江南乡村的静谧,80年代的春天来了。

一切都是嫩绿的,新鲜的,蓬勃的,摇着拨浪鼓的五保户小娘舅,每走过一个村庄,地上的草、河边的树,人的心,仿佛都绿了,还过魂来。

我家的春天却是二姨带来的。

二姨住在离我家十五里地的另一个小镇——高塍镇。高塍镇现在已经是全国有名环保产业的基地,40多年前还是一个农村小集镇。二姨是踩着自行车来我家的。二姨踩的是一辆26寸长征牌的男式自行车,这自行车笨重,也不好看,女孩子不喜欢,但扛重,后座上可以放几百斤物品。

二姨来我们家是为买米糠。

鹅洲国营粮油加工厂就在我们村庄的前面,高高的烟囱每天都吐着白烟,加工的菜籽油和大米的清香爬过高高的围墙,飘到我们的村庄,钻进我们鼻子里,二姨就是被这扑鼻的米香和油香吸引来的。

那时,二姨才20多岁,圆圆的脸红扑扑的,年轻,美,她来我们家是为了到国营粮油厂买米糠。我父亲和粮油厂的黄厂长熟悉,曾经在一起开过会,吃过饭,二姨让我父亲找关系去粮油厂买来米糠,然后用她的长征牌自行车驮到高塍镇上去卖。

米糠不值钱,百十斤一袋,只要几元钱,二姨拉了米糠到高塍后,加价在集市上零售。破败低矮的高塍老街屋檐下,销卖清香米糠的二姨成了一道美丽的风景。四乡八村的村民上街来,总要称她几斤米糠做小鸡、小鸭的饲料。一袋米糠售完,二姨的收入很可观。因此二姨每次来我家,总要给我带上些好吃的零食,糖果、西瓜、甜糯糯的麻团,还有油饼。这些甜蜜的糖果、麻团,甜润了我和弟妹的心,叫二姨的声音特别响亮,也特别的亲热。

我娘在镇上的纺织厂上班,一个月30多元的工资;爹在家里管着2亩田责任田。家里还养了一头猪,三、五只大白兔,五、六只母鸡,日子说不上穷,但过得急急巴巴。

有天,娘和二姨在房里说私房话,二姨神神秘秘伸出一个手掌,竖起三根手指,在娘面前一晃,白白嫩嫩的,特别的耀眼。

“三十?”

二姨婉然一笑,摇了摇头。

“三百,一个月赚三百?”

我看到娘的眼睛蓦然睁大了,特别的亮。二姨一个月的收入,抵我娘一年三百六十天,日夜三班倒的工资。

二姨和我娘说,鹅洲街上有的是钱啊,你们守着金碗讨饭。

二姨金碗的理论,让我想起朱红真用来量回芽豆的酒盅,一酒盅回芽豆倒出去,白亮亮的五分钱硬角子进来,这酒盅不就是金碗吗?二姨的话,让我娘的脸红了,让我爹皱着的眉头拧得更紧了。

仿佛是一夜之间,我们村里好多人都变得神神秘秘起来。他们每天三更半夜出去,中午回家吃饭睡觉,再到半夜三更出去。常常睡到半夜,我就会被一阵阵的狗吠叫醒。趴在窗台上往外看,月光下,三三两两的村人肩上担着箩筐,手里拿大秤小秤,从我家西边的村路上向二里地外的鹅洲镇上去。

鹅洲镇是我们县的水陆码头。锡溧漕运河穿镇而过,东去,可以去无锡、苏州、上海;北上,可以到溧阳、金坛、广德,四乡物品都在鹅州镇上集散。村里人每天三更出去,他们出去做什么呢?

太湖西岸,有一块形如香灰,夜潮昼干的土地,我们叫它“渎”。宜兴有72渎,这些渎上的土地特别适合种各种蔬菜。渎上人家收获了蔬菜,就会摇着小船来我们镇上销售。

这就让我们村里人发现了一个赚钱的机会。

第一个发现这个商机的还是我小婶子。小婶子的耳朵有些背,要张大喉咙和她说话,才能听得见。但她眼睛特别的灵敏,什么事情都逃不脱她的眼。那一年的冬天,天寒地冻,滴水成冰。走在街上买拣菜皮给鸡吃的小婶就碰到娘家村上的一个亲戚。亲戚是渎上人,摇了一船大蒜、萝卜、青菜来镇上来卖,卖了两天,还剩几捆被冻得软熟的大蒜,亲戚说,这几捆大蒜你帮我卖了吧,随便你给几个钱。小婶心好,看着亲戚被冻得簌簌发抖,就把亲戚剩下的大蒜扛回了家。

这天夜里,漫天的飞雪就把江南的大地覆盖了,白茫茫地一片。小婶在家里把亲戚给的大蒜重新整理了下,揪去黄叶,烂根,捆扎包装,软熟的大蒜活过了,又有了生命,在白皑皑的天地之间,碧绿的大蒜分外的动人。

那天,小婶的大蒜卖出了个好价。小婶的大蒜也给村里人趟出了一条种田之外的新的出路。

每天一早,村里人就去运河边拦下渎上人家运来的蔬菜,用大秤批发下来,整理归类后,再用小秤到集市上零卖。大秤进,小秤出,即使卖个平价,克扣些斤两,给蔬菜洒些水,最终算下来,总是赚的。我爹说的一点不错,打来骂来,蚀本不来,十个商人九个奸。

我娘开始唠叨了。特别是村里人割上肉,村子里飘荡起肥腴的肉香的时候,我娘就唠叨的特别起劲。

原先,村里家家户户都是吃一样的饭,喝一样的粥,至多是谁家锅里的水放得少些,饭烧得硬些;谁家的锅里水放得多些,粥稀了些。人人都一样的情形,三碗粥下肚,一泡尿出来,没多大的区别,能吃碗白米饭就是我最大的幸福。

每天放学回家,看到娘在灶前做饭,问娘的第一句话就是:娘,今天吃什么?娘说,今天吃白米饭!我就笑,笑是从心里流出来,晶莹的白米饭,配上一盘碧绿的炒青菜,幸福感就油然而生;而娘说,今天喝稀饭炖咸菜。我心里就阴阴的,表现在脸上,就像罩上了一层阴云,这时,在灶堂里烧火做饭的娘就觉得愧对了我,忙说,乖,明天就给你做白米饭吃。我不怨娘,家里就两亩田的口粮田,要养五口人,不喝粥,怎够我们吃的呢。

现在,村里人家竟然三天两头吃肉,而自家孩子只能喝粥吃咸菜,娘心里就滋生出一棵棵杂草,割了一茬,又蓬勃地生长起一茬,最后忍不住,就把这怨气针芒似扔向我父亲。

父亲不屑做生意,他固执地认为吊儿郎当的人才会去做这个行当,就像我们村里卖回芽豆的朱红真。在我家老屋的青砖门楣上,刻着一幅门对,“忠厚传家久,诗书继世长”。

读书,是为了做官。传统戏剧里,总有贫寒之家读书考了状元,光耀门庭的传奇,但这样的传奇,不过一个人的白日梦;因此,摆在父辈们面前的,就只有好好种田一条路。

娘说,田里是有金子挖还是银子挖?

娘说,现在人死了烧成灰0投资一天赚80木木,都不埋在土里。

娘说,人家孩子碗里有肉,身上穿绸,你家孩子就该喝稀粥披粗布?

父亲的头垂得越来越低,他的额角已经有了星星的白发。看着父亲一点点往下垂的头颅,我心里有种莫名的疼痛。

从我父亲这辈往上数十代,我老夏家的祖辈都是在泥土上刨食的农民。现在让我父亲放下锄头,拿起秤杆去做买卖,心理上这一关就过不去。他拉不下脸面去大街上吆喝,也拉不下脸来和人讨价还价。

我娘数落他,你是皇帝,你的口是金口,张不开。

爹还是开不了口,还是拉不下脸在街上做买卖。可不做买卖,做什么呢?

夜里想想千条路,白天还是磨豆腐,

父亲没有磨豆腐,而是在镇上豆制品厂批发了一些豆腐、百叶、素鸡这些豆制品,去不熟悉他的村庄转卖。

父亲是披着星光出去的,夜露浓重,父亲一脚深一脚浅地走在弯弯曲曲的乡村田埂上,他的心柔软的,路两边是稻花的清香,有种莫名的亲切感。可他肩膀上的豆腐挑子,却很重,就像挑了两座山。他走过一个村子,再走过一个村子,前面就是与常州搭界的滆湖了,再不停下来吆喝叫卖,他的豆腐就只有滆湖里的鱼虾买了。

父亲走到滆湖边这个叫湖渎桥的村庄。这时天已经大亮,阳光明媚地照在村庄的白墙黑瓦上,村场前的豆架瓜藤下,村里的妇女、老人在拣菜、洗衣、闲话,可父亲却是把豆腐挑子远远地停在村口,仿佛村里的人张着大口正等吃他的肉。

晨风从滆湖吹来,轻抚在父亲黝黑的脸上,父亲感觉到有一双双眼睛落在他的身上,他的心扑通扑通地跳起来,不由地闭上眼睛,直到村里的土狗突然在他的脚边狂吠,父亲才睁开眼睛,一声吆喝从他的胸腔汹涌而出,“买鹅洲豆腐、豆腐干了——”

这是父亲人生中的第一次吆喝,他是为了儿女有肉吃有衣穿,才发出的一声吆喝。他的这声吆喝,吓退了湖渎桥村狂吠的土狗,也把他埋在土里的身子拔了出来,露出了泥腿,走上那铺满荆棘和陷阱的另一条回不去的道上,

这天,父亲卖完了他的豆腐和百叶,他挑着空萝头回到家的时候,整个人都仿佛虚脱了,衣服和鞋子也没脱,就躺到了床上。母亲特意做了米饭,还煎了两个鸡蛋,这是难得的待遇,可是父亲没有吃晚饭,直到夜半的时候,才活过来,在昏黄的灯泡下,把手伸进他的口袋,掏出了那天卖豆腐的钱,这些分分角角的硬币和纸币上,潮湿湿的,都是汗水。父亲把一张张纸币撸平了,把一分两分和伍分的硬币各自垒好,最后算了,这天非但没赚到钱,还亏五毛。

娘没责怪父亲,还鼓励说,做啥事都是砻糠搓绳起头难,今天能走出去,开了你的金口吆喝就已经不容易了,娘还开个玩笑,我们要给你发个奖状,表扬表扬你。

父亲苦涩地笑了。第二天一早,爹又挑着豆腐担子出去了。娘对我们说,以后就等着吃肉吧,你们爹也一定会给我们挣下钱来买肉吃。在娘充满美好憧憬的话声里,我和弟妹咽着口水,仿佛真的尝到肥腴甘美的大肥肉。

父亲那天去的是另一个村子,在我们镇的西边,名字叫西锄村。

这个村子很大,都是同姓的人家。父亲挑着豆腐担,到村子一吆喝,好多人都出来了,看着父亲担子里的豆腐百叶好,就一涌而上,你一块我一块地要买父亲的豆腐百叶。父亲照顾了这头,就忘了那头,眼睁睁看着人家拿了他的豆腐百叶回家,不知所措。

这时,他听到有人叫他,夏孟根,你怎么也做生意了?父亲抬起头,原来是他在乡三干会上认识的吴队长。

父亲的脸刷地就像蒙了块红布,喃喃地,“亲戚家的,我帮着卖卖。”

吴队长说,这是好事啊,无商不活,无工不富,光靠种田要受穷。

父亲说,理是这个理,理是这个理。

吴队长唤他老婆,我们也来秤块夏队长的豆腐烧烧咸菜。

父亲没收吴队长的钱。“都是见头见面的朋友,一块豆腐还收什么钱”

这天,父亲回家数了数口袋里的豆腐钱,亏了一元钱。

娘的脸还笑盈盈的,可她帮父亲数钱时,越到后来,手越抖,娘说,没事,做生意哪有包赚不亏的。

第三天,父亲又出去了,他总结了前两天的经验,相信不会再出错。他这次是另外一个公社的村子,叫王母村。这时,父亲吆喝的声音已经顺溜了,豆腐百叶要伐?吆喝声从他的口里一滑而去。人多的时候,父亲也知道把豆腐百叶挑子压在自己的身下,秤人家一块豆腐,收一个人的钱,再做第二单生意,不会再被人浑水摸鱼。

那天,父亲很快就卖完了他的货,还没到做午饭的时候,就回家。他在路上还哼了哼小曲,眉头也不再拧紧了,有凯旋的感觉。娘正在灶间做饭,脸堂也亮亮的,难得的喜气。

娘就迫不及待地给父亲盘算一天生意的收获。可是不对,父亲和母亲两个把毛票和硬币倒过来,翻过去地数,去掉批发豆腐百叶的钱,这次竟然亏了两块钱。

娘说,你把钱买烟抽了?父亲不抽烟!

娘说,您把钱买酒喝了?父亲不喝酒!

娘说,你用钱买东西送相好的了?父亲急了,放你个屁!

那钱呢?是啊,钱呢,豆腐百叶明明低价进的,也算高价卖出的,应该赚的啊,却偏偏亏了,这钱鬼拿去了吗?

父亲是亏在秤头上的,一秤进来,千秤出去,父亲每次给人秤豆腐百叶,总把秤头翘得高高,父亲的钱都给秤头赚去了。娘突然哭了,眼泪刷刷地从她的脸上滑下来,你怎么就这么笨呢,人家男人都有能耐在外面赚钱,你非但不赚钱,还要败家。

卖回芽豆的朱红真在镇上办了个毛纺厂,一捆捆的钞票用麻袋装着背回家;卖菜的小强、玉林都已经买了三轮的柴油车,批发了蔬菜直接去常州、无锡去卖。可我的父亲连卖些豆腐百叶都会亏本。

村里人笑话我父亲笨,不懂在秤上做些手脚,不会百叶百叶素鸡上洒些水,这样痴呆呆地做生意,不亏本,鬼都要哭的。

父亲说,他卖的是豆腐百叶,又不是卖自己的良心。父亲整夜地睡不着,辗过来,转过去,仿佛有成千上万只的蚂蚁在啃噬他的心。

现在,是2020年是9月,初秋,我在城市璀璨的灯光里,回想着四十多年父亲那段身心俱碎的日子,依然还能感受到他那剜心般的疼痛,和鲜血淋漓的模样。

父亲最终还是没有成为一个生意人,是鹅洲镇毛纺厂厂长朱红真伸手拉了我父亲一把。他把我父亲的豆腐挑子扔进的排水沟,“做这样的小生意,也太没出息了”。

那时,朱红真已不是在街头上卖五分钱一酒盅回芽豆的朱红真了,而是鸟枪换炮,跺跺脚就能震动整个鹅洲镇朱厂长。朱红真对我父亲说,你不是做生意的料,还是跟着我,帮我管管车间仓库,有我吃的,就会分些你吃。

朱红真相信我父亲的人品,他把我父亲安排进的毛纺厂做仓库保管员,负责进货和发货。朱红真说,夏队长是老古板的人,金子堆在面前,不是他的,也不会动心。他笑着自嘲,不像我混世魔王,吃喝嫖赌,样样沾边。倒也坦率。

朱红真已五十多岁,记忆中和祖父差不多年纪,但他和我一辈子种田的祖父相比完全两副模样。祖父已是棵枯树,叶落枝枯;而朱红真却是枯木逢春。大背头焗得黑黑亮亮,手指上套着大金戒指,穿着黑色的羊皮风衣,戴上墨镜的话,我们都说他像陈毅大元帅。但村上的老辈人看不上他,说他东说阳山西说海,云遮雾罩,说话、做事不靠谱。

我们宜兴在太湖的西岸,从我们这边向太阳升起的地方望过去,能望到无锡、苏州。朱红真却偏说,宜兴是在太湖的北边。他说,沿着太湖向南走,就是浙江的湖州、嘉兴。朱红真说,站在湖州、嘉兴的位置来看,宜兴不在太湖的北面,又在哪里呢;农历三月三,吃了青团上高山,这是宜兴人的风俗。我们爬的山是屺山,屺山不高,就在徐悲鸿的家乡屺亭镇上。朱红真说,我们不是爬高山,而是爬低山。他伸出白白的右手,握成拳头,指着食指关节的最高处,说,就当这个最高点是屺山。白天,屺山是高山。他把拳头慢慢翻转过来,到了黑夜,地球转到太阳的后面。这时,他已手心朝上,手背朝下,“现在再看这个最高点,是不是最低了?”他诡笑着,“这不叫低山叫什么?”众人看看,他这话也不是没道理,地球是圆的,不停地自转,天地颠倒过来,越高的山就变成最低的山了。

众人辩不过他,也懒得理他,只把他的这些话,当作茶余饭后的笑话疯话。可与众人不一样的朱红真却真真实实地发达了。他的鹅洲毛纺厂成了香饽饽,车间里都是清一色的年轻漂亮美貌如花的女人。每次出差,带着不同的女人,很是风光。

仿佛在一夜之间,鹅洲镇变得喧哗、浮躁,却又生机勃勃。沿运河的街面上,用竹杆和防雨布搭起了一间间店铺,有卖衣服的,卖眼镜的,还有卖鞋袜的,玲琅满目。镇上最热闹的影剧院广场上,天天簇拥着一些镇上的年轻人,在录音机的嘶吼下,扭着屁股跳迪斯科舞,比现在的广场舞的大妈风光多了。他们披肩的长发,花格的衣服,包屁股宽裤腿的喇叭裤,走起路来能扫起一阵风,一副我是流氓我怕谁的架势。

朱红真的毛纺厂效益很好,他没亏待父亲,在工资之外,还常常给父亲一点奖金。可是父亲总是有种无来由的不祥预感。

他对我娘说,老朱不能这样张扬下去了。

他说,老朱这么大年纪了,怎么就不懂得人怕出名猪怕壮,枪打出头鸟这些老话呢。

父亲的担忧不是没有道理。朱红真的毛纺厂是他自己的投资、自己租办的厂房,自己购买原料,自己销售,但申请执照的公章却是乡里的,他的毛纺厂是还是乡集体企业。

这为朱红真的悲剧命运埋下了伏笔。

现在,我只能把这个悲剧归结为命,生活在不同的时代,不同的环境,命运就有不同的走向。朱红真最终被押向刑场,在枪声中结束自己的一生,这是一个人的悲剧,更是时代的悲剧,是我们这个苦难深重的民族,由农业社会在走向工商业社会的路途上,必然会遭遇到的伤痛。

朱红真是被贪污和腐化罪的名义抓起来。那天,我父亲在仓库发货,突然从厂门来了几车荷枪实弹的公安民警,他们迅速包围了仓库、车间和办公室,封存了厂里的所有账册。那一刻,父亲的身子筛糠似地发抖,牙齿上下打颤,能听到格格的声音。

朱红真被押出办公室的时候,他还朝木木站在边上的我父亲微微地笑了笑。然后,仰着头,挺着胸,向着停在厂门前的警车走去,黑色风衣在微风里轻轻地摆动,有一副凛然的风度。

三个月后,朱红真以贪污腐化罪被宣判后,就被押向刑场。那天,我正在村头的树林里拣蝉蜕,这是一味中药,洗净晾干后,拿到鹅洲街上的中药房里,能换钱。

树头上,蝉声嘶鸣,这些爬出泥土挣脱了一层壳的生命,在江南的天空下用全部力量发出了自己的声音。看着紧扒在树干上的干黄的布满泥土的蝉蜕,我似乎看到了小娘舅,二姨娘,我的小婶子,我父亲,以及朱红真的影子,我的眼里突然噙满了泪水……

其时,鹅洲镇周边已蘑菇似的冒出一个个工厂,这些在江南大地上生长出来的企业,让我们走上一条新的路途,再也回不到田园牧歌般的生活。

————————— END —————————

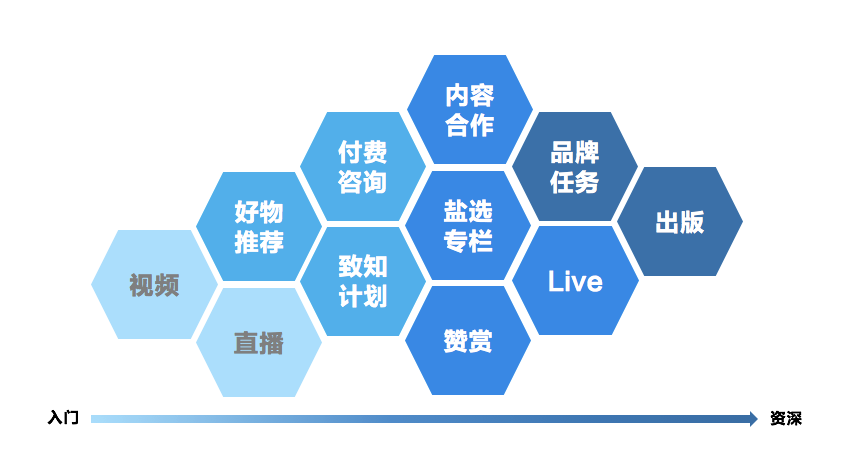

限 时 特 惠: 本站每日更新海量各大内部创业教程,一年会员只需168元,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: 402999666

1、本站资源针对会员完全免费,站点中所有资源大部分为投稿作者付费教程,切勿轻易添加教程上除本站信息外的任何联系方式,谨防被割,如有疑问请随时联系客服。

2、本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

×

×